Die Eurokrise verstehen

Wer die Eurokrise verstehen will, sollte sich über eines im Klaren sein: Von Anfang an sorgte die Einführung einer gemeinsamen europäischen Währung unter Volkswirten für geteilte Lager. Die Politik wollte die Argumente der Euro-Skeptiker jedoch nicht hören, sie wurden damals als „schlechte Europäer" gebrandmarkt.

Doch welche Einwände hatten die Euro-Kritiker vorgebracht? Ihre Argumentation basierte in erster Linie auf den Forschungsergebnissen der beiden Wirtschaftsnobelpreis-Träger Robert Mundell und Jan Tinbergen.

Die Theorie der optimalen Währungsräume

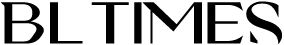

Robert Mundell ist Begründer der Theorie optimaler Währungsräume. Ein optimaler Währungsraum erfüllt vier Kriterien, die in der nachstehenden Übersicht dargestellt werden:

Wie das Schaubild zeigt, erfüllt die Eurozone im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten praktisch kein einziges Kriterium, das für einen optimalen Währungsraum vorausgesetzt wird. Die Arbeitsmobilität ist gering (schon allein aufgrund der Sprachbarrieren), der Arbeits- und der Produktmarkt sind stark reglementiert, und zwischen den Ländern der Eurozone gibt es keine Fiskaltransfers.

Die Tinbergen-Regel

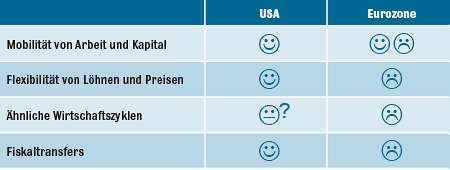

Von Jan Tinbergen, der mit dem ersten Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet wurde, stammt die Regel, dass ein Staat für jedes wirtschaftliche Ziel, das er verfolgt, auch mindestens ein Instrument zur Umsetzung zur Hand haben muss. Drei Wirtschaftsziele bedeuten dann beispielsweise, dass der Staat auch über mindestens drei (voneinander unabhängige) Instrumente verfügen muss. In der Praxisstreben Staaten in der Regel drei größere Ziele an: Preisstabilität, Vollbeschäftigung (oder zumindest einen möglichst hohen Beschäftigungsgrad) und eine relativ ausgeglichene Außenhandelsbilanz.

Vor der Währungsunion erfüllten alle heutigen Eurozone-Mitglieder die Tinbergen-Regel. Sie verfügten damals über vier Instrumente, um die drei oben genannten Ziele zu erreichen: Die Geldpolitik (Zinserhöhung/-senkung), die Geldmenge, die Haushaltspolitik (expansiv/restriktiv) sowie die Währung (Auf-/Abwertung).

Quelle: Strategic Economic Decisions

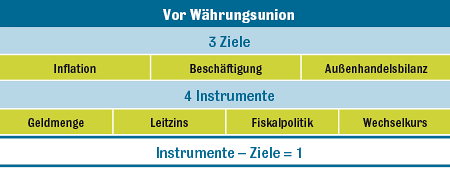

Seit der Euro-Einführung wird die Tinbergen-Regel nicht mehr eingehalten. Die Länder der Eurozone haben die Kontrolle über die Geldpolitik, die Geldmenge und die Währung abgegeben. Als einziges Instrument verbleibt die Haushaltspolitik (die Peripherieländer verfügen infolge der ihnen auferlegten Sparprogramme sogar darüber nicht mehr wirklich). Da sich die Wirtschaftsziele auf dieser Basis nicht realisieren lassen, fällt das Ergebnis suboptimal aus.

Quelle: Strategic Economic Decisions

Mundell und Tinbergen: Komplementäre Theorien

Wichtig ist, dass die Theorien von Mundell und Tinbergen komplementär sind. Bestünde eine starke Ähnlichkeit zwischen den Konjunkturzyklen der einzelnen Euro-Länder, wäre die Problematik aus der Tinbergen-Regel weniger schwerwiegend. In diesem Fall wäre das, was für ein Land (auf fiskal- oder geldpolitischer Ebene, in puncto Währung oder Geldmenge) gut ist, auch für alle anderen gut. Gleiches gilt für die Arbeitsmobilität: Wäre sie in der Eurozone so hoch wie in den USA, könnte der mit der Einführung der Gemeinschaftswährung verbundene Verlust der Instrumente zum Erreichen der Wirtschaftsziele kompensiert werden, indem die Menschen aus Ländern mit hoher Arbeitslosigkeit in Staaten migrieren, die eine niedrige Arbeitslosenquote aufweisen.

Wie anfangs schon erwähnt, hat die Politik diese Argumente nie berücksichtigt. Die Gemeinschaftswährung wurde eingeführt, und die ersten Jahre der Eurozone wurden von folgenden Entwicklungen geprägt:

- Expansive Geldpolitik: Bedingt durch Deutschlands Wirtschaftsprobleme nach der Jahrtausendwende sowie die Geldpolitik der Federal Reserve in den USA verfolgte die Europäische Zentralbank eine expansive Geldpolitik.

- Konvergenz der Langfristzinsen: Die langfristigen Zinsen der Peripherieländer näherten sich dem Zinsniveau Deutschlands an (warum sollten Anleger eine Bundesanleihe mit einem Kupon von 4% kaufen, wenn eine griechische Anleihe gleicher Währung einen Kupon von 10% bietet?).

- Anormal niedriges Zinsniveau in der Peripherie: Die kurz- und langfristigen Zinsen der Peripherieländer sanken auf ein anormal niedriges Niveau. Die Folgen:

- steigende Immobilienpreise

- steigende Konsumausgaben

- steigende öffentliche Ausgaben

- starkes Wirtschaftswachstum

- steigende Lohnkosten

- Zunahme der Importe, Rückgang der Exporte

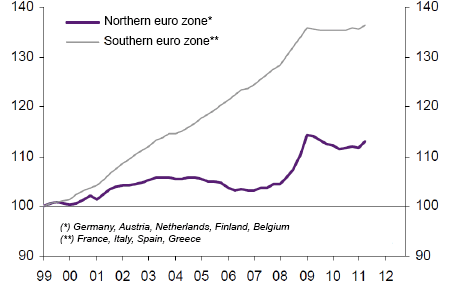

Besonders wichtig sind die beiden letzten Punkte. Die Lohnkosten (genauer gesagt: die Lohnstückkosten, d.h. die um Produktivitätssteigerungen bereinigten Lohnkosten) in Nord- und Südeuropa entwickelten sichvon der Euro-Einführung an bis zur Krise sehr unterschiedlich. Die Folge: Südeuropa ist heute gegenüber Nordeuropa nicht mehr wettbewerbsfähig. Hieraus ergeben sich hohe Außenhandelsdefizite in Südeuropa und erhebliche Außenhandelsüberschüsse in Nordeuropa. Und Außenhandelsdefizit bedeutet für ein Land immer, dass es auf ausländisches Kapital angewiesen ist.

Entwicklung der Lohnstückkosten

Quelle: Datastream, Natixis

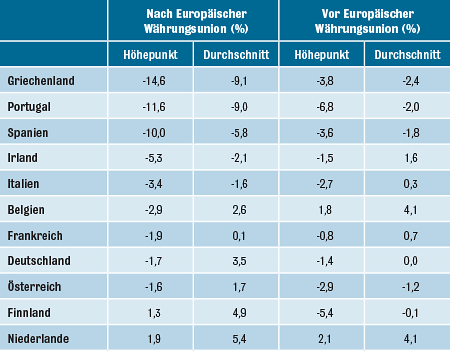

Die nachfolgende Übersicht ist sehr vielsagend: Sie zeigt die Außenhandelsbilanzen (in % des Bruttoinlandsprodukts) der Eurozone-Länder in den zehn Jahren vor und in den zehn Jahren nach der Einführung des Euro. Spanien beispielsweise registrierte in den zehn Jahren davor ein durchschnittliches Außenhandelsdefizit von 1,8% des BIP (Höchststand: 3,6%). Seit Einführung des Euro beträgt das durchschnittliche Außenhandelsdefizit Spaniens 5,8% (Höchststand: 10%). Ohne die Gemeinschaftswährung wäre es nie zu solch einer Entwicklung gekommen. Denn erst dank des relativ ausgewogenen Gesamtbildes für die Eurozone war es möglich, die Entwicklungen innerhalb einzelner Mitgliedstaaten zu verschleiern. Und in Ländern wie Deutschland oder Finnland zeigte die Entwicklung der Außenbilanz in die umgekehrte Richtung.

In einem Umfeld, in dem die südeuropäischen Länder ihre Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt haben, gewinnt die Tinbergen-Regel massiv an Bedeutung. Vor der Euro-Einführung hätten jene Länder ihre Wettbewerbsfähigkeit über eine Währungsabwertung wiederhergestellt. Doch in der Eurozone können sie auf dieses Instrument nicht mehr zurückgreifen.

Leistungsbilanzdefizit (in % des Bruttoinlandsprodukts)

Quelle: Nomura, Eurostat

Eine ungesunde Abhängigkeit zwischen Banken und Staaten

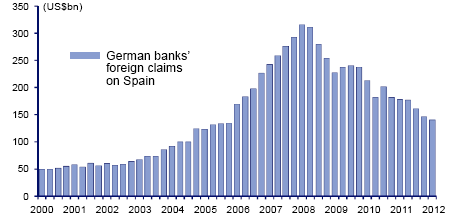

Zu den durch die Einführung einer Gemeinschaftswährung bedingten Problemen gesellten sich zwei weitere Faktoren, die eng mit der europäischen Bankenlandschaft zusammenhängen: Die neue Gesetzgebung sowie vor allem Basel II haben eine ungesunde wechselseitige Abhängigkeit zwischen Banken und Staaten gefördert. Ohne auf Einzelheiten einzugehen sei angemerkt, dass Basel II Banken zum Kauf von Staatsanleihen geradezu einlud (weshalb die Staaten nichts gegen Basel II hatten, bescherte es ihnen doch eine sichere (Re-)Finanzierungsquelle). Der „Wirtschaftsboom" im Süden rief natürlich die Banken aus Nordeuropa auf den Plan, die sich dank des Euro ohne Währungsrisiko in dieser Region engagieren konnten. Als die Krise ausbrach, hatten Nordeuropas Banken erhebliche Positionen aus Peripherieländern in ihren Büchern (zusätzlich zu ihrem Engagement im US-amerikanischen Subprime-Segment; die Banken haben sich in diesen Krisen sicherlich nicht mit Ruhm begossen – und noch unerfreulicher ist, dass die Politik keine Maßnahmen ergreift, um zu verhindern, dass künftig noch einmal eine einzige Bank zu einem systemischen Risiko für das gesamte Finanzsystem werden kann).

Forderungen deutscher Banken gegenüber Spanien (in Mrd. USD)

Quelle: CLSA

Die wechselseitige Abhängigkeit zwischen Banken und Staaten sowie das äußerst hohe Engagement der Banken aus Nordeuropa in den Ländern der Peripherie verschärfen die Eurokrise zusätzlich und sind auch die Erklärung dafür, warum eine Lösung so schwierig ist. Diese beiden Faktoren werden daher auch oft von jenen ins Feld geführt, die für den Fall eines teilweisen oder vollständigen Auseinanderbrechens der Eurozone eine Wirtschaftskatastrophe vorhersagen.

Die Eurozone in einem Teufelskreis

Die Eurozonen-Krise besteht also aus mehreren Aspekten:

- Liquiditätskrise (die Peripherieländer können sich nicht mehr zu angemessenen Konditionen an den Märkten refinanzieren)

- Solvabilitätskrise (die Länder der Peripherie sind nicht in der Lage, die für die Bedienung ihrer Schulden erforderlichen Mittel zu erwirtschaften)

- Wettbewerbsfähigkeitskrise (Länder der Peripherie, Ausnahme: Irland)

- fragiles Bankensystem

Einem Teufelskreis gleich verstärken sich diese Aspekte gegenseitig.

Was wurde bisher getan?

Die bisher im Kampf gegen die Krise ergriffenen Maßnahmen lassen sich grob in vier Kategorien unterteilen:

- Verwässerung der Qualitätsanforderungen der Europäischen Zentralbank (sie akzeptiert mittlerweile Aktiva von immer zweifelhafterer Qualität als Sicherheiten für die an Banken ausgegebenen Kredite)

- Massive Liquidität-Bereitstellung durch die EZB

- Einrichtung eines Rettungsfonds, der Ländern, die sich nicht mehr an den Märkten refinanzieren können, Mittel zur Verfügung stellt und im Gegenzug Einschnitte bei den öffentlichen Ausgaben sowie Reformverpflichtungen auferlegt (derzeit wird er von Griechenland, Irland und Portugal in Anspruch genommen).

- Restrukturierung der griechischen Staatsschuld

Wie sind diese Maßnahmen einzuordnen?

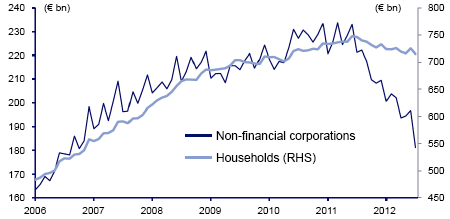

Unabhängig davon, wie man das Vorgehen der EZB beurteilt, ist zunächst eines festzuhalten: Die EZB ist nicht ausgerüstet, um Solvabilitätskrisen oder Probleme der Wettbewerbsfähigkeit zu lösen. Ihre Möglichkeiten beschränken sich auf die anderen beiden Aspekte der Krise: Sie kann den Peripherieländern bei der Refinanzierung helfen, und sie kann die Bankenlandschaft unterstützen. Die von der EZB ergriffenen Maßnahmen erweisen sich zudem häufig als kontraproduktiv. In vielen Fällen tragen sie dazu bei, dass Banken aus Peripherieländern sich bei der EZB (für 1%) Kapital leihen, das sie anschließend in Staatsanleihen ihres eigenes Landes investieren. Das Geld, das die EZB den spanischen Banken zur Verfügung gestellt hatte, wird außerdem oft umgehend abgezogen, da kein Vertrauen in die Banken vorhanden ist.

Bankeinlagen von Haushalten und Unternehmen bei spanischen Banken

Quelle: BCE, CLSA

Die Sparprogramme verschlimmern in dieser Form die Wirtschaftsprobleme

Durch die auferlegten Sparprogramme werden die Wirtschaftsprobleme der Peripherieländer zusätzlich verschärft und der Schuldendienst weiter erschwert (im Verhältnis Verschuldung/BIP sinkt der Nenner schneller als der Zähler, und das Verhältnis verschlechtert sich). Zudem dienen die Mittel des Rettungsfonds vornehmlich dazu, bestehende Schulden zurückzuzahlen, d.h. sie kommen überhaupt nicht in der Realwirtschaft an. Im Übrigen bleibt der Privatsektor völlig außen vor. Natürlich investiert heute kein Unternehmer im großen Stil, z.B. in Spanien, wenn er sich nicht darauf verlassen kann, dass der Euro in zwei Jahren dort noch gesetzliches Zahlungsmittel ist. Die Restrukturierung der griechischen Staatsschuld ging wiederum nicht weit genug – einige Gläubiger wie die Europäische Zentralbank mussten keinerlei Forderungen abschreiben!

Mit den bisherigen Maßnahmen können sich die Peripherieländer zu angemessenen Bedingungen (vorübergehend) refinanzieren – entweder, weil sie unter den Rettungsschirm geschlüpft sind (und die Sparauflagen (dem Schein nach) akzeptiert haben) und deshalb derzeit nicht auf den Markt angewiesen sind (Griechenland, Irland, Portugal), oder weil die angekündigten EZB-Maßnahmen ausreichten, um die Finanzierungskosten am Markt zu drücken (Spanien, Italien). Mit diesen Maßnahmen lässt sich Zeit gewinnen.Sie reichen jedoch nicht aus, um die Krise der Eurozone nachhaltig zu lösen, da sie weder die Solvabilitätsprobleme noch das Problem der Wettbewerbsfähigkeit im Kern anpacken.